《她說》校園巡迴電影講座─中文系友王明霞導演

5/6(一)的早晨風和日麗,王明霞導演信步走回熟悉的百年樓:「這裡跟我離開前幾乎都一樣」。雖然一晃眼三十年過去,導演卻感覺恍若昨日,因為從政大中文系畢業後,她與當年一樣還是對文學、電影充滿熱情,而這回她不只來重溫回憶,同時也帶著電影新作《她說》來與學弟妹們分享。

「書寫的本質在一筆筆昏沉的刻畫中甦醒」

明霞導演藉寫作中心的標語開場,討論書寫的本質究竟是甚麼?她曾被問過若作品都沒人讀得懂,那作家為何還要寫作?然而導演認為很多時候創作其實是與自我的對話。在書寫中甦醒的不是別人,而是自己,一筆一劃雕刻出的是逐漸清晰的我。明霞導演表示寫作是和自己溝通最低成本的方式,雖然現在看似AI當道,但作為一個創作者,她可以很肯定地說,人與機器對心靈了解的深淺還是存在巨大的差距。而她看向如今的中文系、寫作中心,發現比起她當年就讀,增添了相當多可以諮詢與學習寫作的管道,導演風趣地表示看得都想自己預約了!

從自我走向跨世代的對話

而這次明霞導演的新片《她說》也是從雕刻自我開始。她分享電影故事的起源是來自一個叩問:「如果遇到三十年前的自己,想對她說甚麼?」她笑說雖然在場都是年輕學生,可能還無法回答,但大家還是仍然可以想像如何寫信給未來的自己。《她說》的電影講述面臨情感與人生失利的尋短女孩巧遇一位中年女人所展開的對話旅程。一開始導演的構思其實只是一個短篇小說,不知不覺發展成一個短片,最後甚至進展為上映院線的劇情長片。我們從導演的企圖中會發覺,她想做的已不僅限於自我對話,還進一步擴展到討論跨世代的交流。

明霞導演分享電影文案副標原來是「妳成為妳想看見的改變了嗎」後來在片商行銷建議下才改為如今的宣發:「妳的故事會成為我的地圖」。導演指出這兩句話正代表兩種世代想法的碰撞。作為主創的她,是想從一個中年女子的人生回望角度去切入,然而片商行銷多半是年輕人,因此他們看見的是前人經驗所留下的腳步,能給予他們甚麼指引與參考。

被中文系餵養的創作養分

而難得重回政大,明霞導演懷念起許多校園回憶。她首先便笑說一路走上來,發現百年樓還是那麼「乏人問津」,但她緊接著解釋這不是貶意,而是認為正因有如此沈靜的氛圍才適合創作,她當年也是在這個化外之地才得以自由自在地閱讀、創作。

提起自由,導演不得不感念中文系的黃志民老師,當年她與一群自認瀟灑的同學們時常遲到,但黃老師不僅沒有苛責,還相當包容、欣賞,甚至鼓勵他們,導演自言正是因為黃老師,讓她讀中文系時可以「舒服地伸展四肢」。

另外,導演要感佩的恩人還有作家王文興。當年因為拍攝紀州庵的古蹟修復影片而結緣,一聊之下竟發現彼此都曾受教於政大中文系的閔宗述老師。閔老師作為王文興創作道路上的大恩人,因而讓他對於明霞導演倍感親切。《她說》的電影腳本正是經過王文興多次修改與建議下逐漸茁壯,那些珍貴的批改註記都收錄在電影同名劇本書裡。明霞導演表示自己從沒想過畢業多年還能受惠於母校,如今之所以能繼續創作,正因為「中文系當年把我餵養的相當豐盛」。

創作心法:相信讀者、相信自己

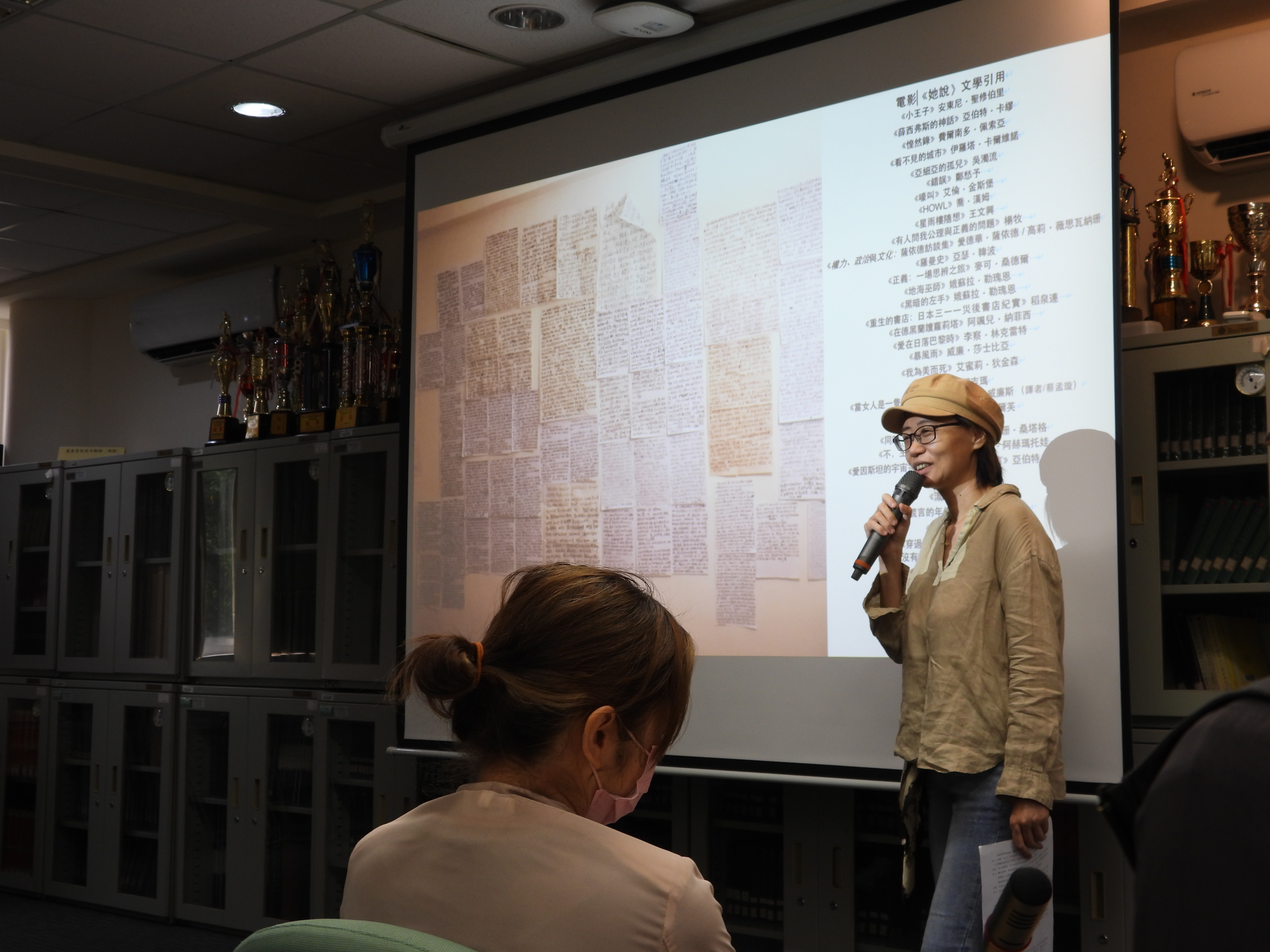

難得有導演親臨,同學們一一踴躍提問。有同學問到導演是如何順暢地串接起大量的文學與影視作品。明霞導演提到想法是跳躍的,她習慣將之寫在牆上,讓這面文稿牆成為激發想法的天地。另外,她也會將喜歡的作品文句以手寫抄錄,劇本卡關時便會回頭望向牆與本子,從中汲取靈感。她自信地表示自己創作過程很少會擔心沒有素材,因為這些讀過看過的文學與電影都會源源不絕地朝自己湧來,催促她動筆寫下。

另外有同學問及導演會不會擔心大量引用文學造成理解門檻過高。對此導演認為:不要小看讀者與觀眾,他們遠比你我想像的都還要聰明。她分享自己原先初剪版本相當長而囉嗦。反覆思索後才大刀闊斧,刪去大量台詞,她發現很多話其實不必說出口,觀眾都能明白,導演要做的是更相信自己的讀者。對此她想起王文興老師對她的叮嚀:只要把握住結構便沒問題,修剪掉毛邊並不會影響,要相信主幹會撐起整個故事。

最後有同學表示,雖然自己有在創作,但常常會自我懷疑,不知道作品夠不夠好。只見明霞導演寬慰地笑道,自己的書桌抽屜裡堆滿沒有發表過的文稿,因此這不只是初學者的煩惱,就連自己也還是在反覆克服不自信的過程。但她認為如今世代的創作門檻已相對降低。每個人都有社群平台,從臉書發跡的作家所在多有,初學者不妨從社群開始經營創作。此外,地方與全國性的文學或影視獎金比賽也相當多,導演自己當年的《憂鬱森林》便是因為申請到新聞局短片補助而啟動創作。

另外,明霞導演認為一位可信任的讀者也是創作道路上不可或缺的助力。像她自己的恩人當然就是王文興老師。導演表示大家若有交情不錯的前輩或老師大可勇敢地發問,只要跨過心理的障礙,老師們通常是相當樂意解惑的。

最後,明霞導演熱情地邀請在座師生帶著想對話的人一起進戲院觀賞《她說》。導演表示作為一部對話的電影,它正好能提供一個交流的機會,在故事向前推進的同時,或許你與對象,可以是朋友、伴侶、手足、父母正好能開啟不一樣的可能,打開對話與互相了解的契機。